ナショナルジオグラフィック日本版 2016年10月号

Facebookのタイムラインで存在を知って購入しました。

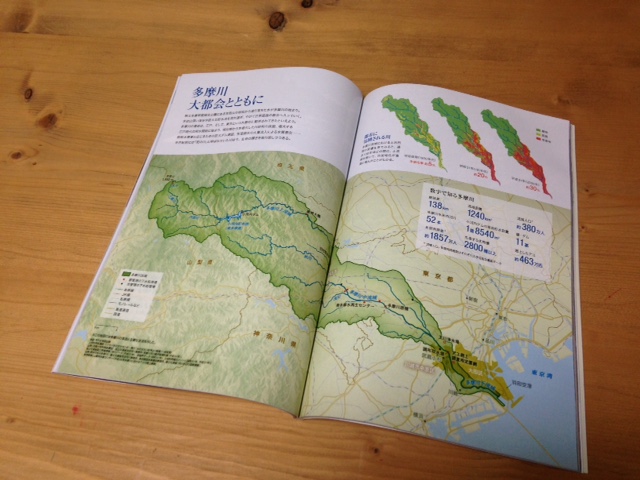

多摩川は「死の川」と呼ばれて生き物がほぼ絶滅していたそうです。 それはなんとなくわかります。

僕は子供の頃、鶴見川のそばで生まれ育ち、当時の鶴見川の汚さは知っています。夏などは土手に出るとけっこう臭いました。 川に入るとヘドロに足を取られて死んでしまうと学校で注意されてました。 コレラ菌が・・・、などとも言われてました。

入水はしませんでしたが土手でよく遊んだものです。 バッタやカマキリを捕まえたり、鷹野橋の下で秘密基地ゴッコをしたり、などなど。 それは34〜40年前ですね。

高校の通学で東横線を使っていたので、多摩川を渡るときに 車窓から見る眼下の川に泡がたくさん浮いていたのもよく覚えてます。 それは28〜30年前。

僕が今のように多摩川でパドルボードやサーフスキーを漕ぐようになったのは 23年前、大学5年生(笑)の秋からです。 その頃もまだ日によっては臭いましたし、多くはなかったけど水面に泡が立っていました。 僕が30歳になる頃、15〜6年前くらいから臭いや泡が気にならなくなった実感があります。 コイがたくさん見られるようになったのもその頃だったんじゃないかなと思います。

多摩川の「綺麗」を実感し始める

2008年の秋からいまのように週に4~5日、川に入ることが習慣になりましたが、 魚も鳥も増えたように思います。水は綺麗ですし、「死の川」の面影は感じられないです。

ただ飼育を断念された外来種が多摩川に放たれて繁殖して生態系を変えているということが 僕にも聞こえてきたのもこの時期からです。 ここ2〜3年でルアーで釣りをする方が急増しているように見受けられます。

生態系を守るために外来種を捕獲している方々もおられます。

多摩川は、生き物が棲息するから自然が感じられてイイね、とばかり言っていられません。

稲田堤は中流域に当たります。

僕は川の水は山から流れてきてるのだとばかり思ってました。

なぜかと言うと冬の水温はとてつなく冷たいからです。

僕が漕ぐサーフスキーの進み具合も春夏より格段に遅くなります。 水温が低くなると水の粘度が高くなって、水が艇にまとわりつきます。

山からの水は羽村取水堰でほとんど抜き取られているそうです。

いま羽村より下流の多摩川に流れているの水は、ほぼ下水処理場で浄化された「排水」なんだそうです。 生活排水は、処理場に集まる段階で温水の比率が高いので平均水温が高めとのこと。 そしてそれをろ過する過程でも冷え切ることはないそうです。だから川の水温が昔より上がり、生態系にも影響しているようなんです。

このいまの外来種も生き残っていける多摩川の環境は、我々人間の影響、というわけです。 なんともはや…。

僕の実感では真冬の水温はヒト桁くらいなんですが。。。

なんだかただ毎朝喜んで川に入っているだけではダメですね。

多摩川をふるさとにしましょう、と呼びかける前に、 もう少し多摩川を知らなくちゃいけませんね。

今年は多摩川のことをたくさん勉強しようと思います。

そしてブログに書き記していきます。